最近の活動状況

----------------------------------------------------------------------------

活動状況アーカイブ

2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

----------------------------------------------------------------------------

キャンパスアジアプログラム from タイ

大阪大学キャンパスアジアプログラムの一環として10/15~10/31までの3週間、タイのマヒドン大学からJames先生(Nathachit Limjunyawong先生)が研究研修にいらっしゃいました。滞在中は、当教室で行なっているさまざまな臓器での生体イメージングについて、見学や実習をおこなっていただきました。また、研究ディスカッションでは活発な意見交換が行われ、さらにソフトボール大会にも参加してくださるなど、研究だけでなく教室メンバーとの交流も深まりました。

とても気さくで明るいお人柄で、あっという間の3週間でした。James先生、ありがとうございました!

↓James先生からコメントをいただきました。

--------------------------------------------------

I would like to express my heartfelt gratitude to Prof. Masaru Ishii for giving me the opportunity to be part of such an outstanding and welcoming team, and to all members of the Ishii Lab for their exceptional kindness, generosity, and support during my visit. The Ishii Lab is truly the ultimate guru of intravital imaging across all kinds of organs, and it was a great honor to learn from such pioneers in this field. I genuinely enjoyed every single day there and eagerly looked forward to the next day—the next experiment to try and the next imaging to see. I not only gained hands-on experience in advanced intravital imaging techniques but also benefited immensely from exposure to new scientific perspectives, collaborative approaches, and the richness of Japanese culture. The inspiring atmosphere and genuine enthusiasm of everyone made my time both intellectually enriching and personally memorable. I sincerely hope to meet everyone in Osaka again—and next time, I’ll make sure to learn how to bat the softball with you all!

Marc Bajénoff先生ご来訪

10/22〜24にかけてフランスのCentre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) からMarc Bajénoff先生がご来訪されました。Bajénoff先生は、ストローマ細胞による免疫制御やNiche形成の研究で著明な業績を挙げておられます。また、先生は米国NIHのRonald Germainラボのご出身であり、同ラボに所属されていた石井教授や一瀬助教と話に花が咲く場面も見られました。短い滞在期間にもかかわらず、ラボ内セミナーに加えて、多くの学生・スタッフと活発な研究ディスカッションを行なっていただきました!

生命機能研究科ソフトボール大会

本年も生命機能研究科の秋の風物詩である、ソフトボール大会が10/23に開催されました。

昨年度優勝した石井研は大会幹事を務めるとともに、休日などには大会連覇を果たすべくバッティングセンターで打撃練習などを行い本番に臨みました。

大会当日、石井研は予選2試合に勝利し決勝トーナメントに駒を進めました。

しかしながら、どのチームも昨年よりさらにパワーアップしており、王者の座は八木研究室に明け渡すこととなりました、、、。

改めて連覇の難しさを痛感するとともに、来年度は「打倒八木研」を目標にすでに闘志を燃やしております!

私はソフトボール大会などのレクリエーションは普段のラボでは見られないラボメンバーの一面を拝見することができる、とても良い機会であると感じております。

今大会をきっかけに、さらに増したラボの結束力を日々の研究活動に還元していきたいと思います!

(文責:大川)

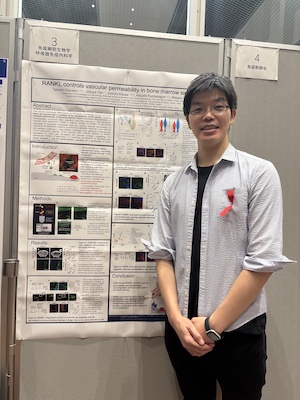

若手研究フォーラム@CoMIT

10月17日に開催されました第16回若手研究フォーラムに参加しました。この会は、大阪大学に所属する若手研究者が、お互いの研究内容や情報を共有する事を目的に開催されています。普段、近くにいてもなかなか聞く機会がない、基礎から臨床の幅広い分野の研究内容を聞く事ができ、軽食を食べながら情報交換もできてとても良い機会でした。私のポスター発表の隣では、石井研OGの粟生先生のグループも発表されていて交流する事が出来ました。このような機会を自身の研究にも活かして、励んでいきたいと思います。

当日の様子はこちら↓

https://www.wakateforum.org/history_016.html

(文責:金子)

JST-ERATO「石井生体内細胞環境プロジェクト」始動!

この度、2025年度のERATOの新規研究総括に採択されました。領域名は「石井生体内細胞環境プロジェクト」です。

JSTプレスリリース:https://www.jst.go.jp/pr/info/info1798/index.html

JSTプレス本文:https://www.jst.go.jp/pr/info/info1798/pdf/info1798.pdf

JST戦略的創造研究推進事業・総括実施型研究(ERATO)は、1981年に発足した「創造科学技術推進事業」を前身とする歴史あるプログラムです。比較的規模の大きな研究費をもとに既存の研究分野を超えた分野融合や新しいアプローチによって挑戦的な基礎研究を推進することで、今後の科学技術イノベーションの創出を先導する新しい科学技術の潮流の形成を促進することを目的としています。近年は、ライフ系、情報系、理工系で毎年各1件の新規課題が立ち上がりますが、この度、栄えある2025年度のライフ系の新規課題として、「石井生体内細胞環境プロジェクト」が採択されました。

これまでの生体イメージング研究では注目する細胞に焦点をあてて蛍光標識などにより可視化してきました。しかしながら、生体内には見ている細胞以外にも多くの因子が存在し、それら「見えていない」細胞環境との相互作用によって注目する細胞の動態・機能は制御されています。今回のERATOプロジェクトでは、生体内におけるこの細胞と周囲環境を統合的に解析し、細胞が生体内で生きるとは何か、その本質に迫りたいと思います。このため、従来の生体細胞イメージングに加え、環境を可視化するプローブ技術や多次元組織染色、イメージング連動オミックス解析の手法を開発するとともに、生体内における細胞の営みを数理情報学的に記述します。

来年(2026年)4月から本格始動しますが、本プロジェクトに参画してくれるポスドクや学生さんを募集します。詳しくは追って新たに立ち上がるホームページを参照頂ければと思いますが、興味がある方はぜひ遠慮なくご連絡ください。

Elvira Mass教授によるご講演

9/24〜25に、ドイツ・ボン大学のElvira Mass教授が訪問され、IFReCでセミナーを開催いたしました。

Mass教授は、造血系のシングルセル解析やマクロファージ・ミエロイド系細胞の由来解析において、著名な業績をあげられている研究者です。

セミナーでは、本年6月にNature誌に発表された研究成果に加え、現在取り組まれている最新の研究テーマについてもご講演いただきました!

APLAR2025@福岡

2025年9月3日~7日に福岡で開催されました27th Asia-Pacific League of Associations for Rheumatology Congress (APLAR2025) に石井教授、金子、辻が参加しました。石井教授がご講演、金子がポスター発表を行いました。今回APLARとしては4年ぶりの国内開催でした。私は国際学会への参加は初めてでしたが、アジアを中心に各国から参加者が集まっていて、普段の国内学会とは一味違う熱気を感じました。各国の文化や医療体制の違い、また新しい研究内容についても学ぶことができました。自身の研究についても多方面からdiscussionする事が出来て刺激を受けました。今回、大変光栄な事に日本リウマチ学会よりAPLAR 2025 Travel Award on JCRに選出頂き、学会参加に際してご支援賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。今回の貴重な経験を活かして、引き続き精進していきたいと思います。

(文責:金子)