活動状況2022

----------------------------------------------------------------------------

活動状況アーカイブ

2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

----------------------------------------------------------------------------

送別会

3月をもって、5人のメンバーが石井研を卒業しました。

ささやかながら送別会を行いました。皆さまの新天地でのご活躍をお祈りしています!

↑ 石井先生からのご挨拶 ↑ 久々のラボメンバーでの写真

以下、みなさまからのコメントです。

-----------------------------------------

粟生特任助教

博士課程から7年間お世話になりました。

私は石井研で自律神経と免疫をテーマに研究して参りましたが、より神経の解析に力を入れるべく、神経薬理学の教室に異動することになりました。

石井研の良さは、様々なバックグラウンドや興味を持つ研究者が集っていることだと思います。

私もまた新しい環境で、「免疫細胞生物学」のバックグラウンドをもつ研究者として貢献していきたいと思います。

-----------------------------------------

清水先生 (博士課程)

4年間にわたり、大変お世話になりました。研究のことが何もわからない素人の状態からスタートし最初の数ヶ月はテーマも定まらない日々に漠然とした不安を抱えていましたが、石井先生や研究室の皆様との議論やご指導のおかげで徐々に結果が出て、確かな手応えを感じる毎日へと変わっていきました。ラボメンバーの皆様にはいつでも質問に親切に答えて頂き、皆様のご協力があっての大学院生活でした。技術や知識面だけではなく、時に愚痴を言い合ったり励まし合ったりしたことも思い出深く感じます。

また大学院生活では漠然と物事を捉えるのではなく、一つ一つを分解し批判的に考えることの大切さを痛感しました。石井研で学んだことをこれからの人生で役立てられるよう頑張ります。ラボメンバーの皆様に深く御礼申し上げます。4年間ありがとうございました。

-----------------------------------------

肥川先生 (博士課程)

2021年4月から2年間、樹状細胞由来破骨細胞の分化をテーマに石井研で研究させていただきました。石井研は研究設備が整っていていろんな実験ができ、なにより研究について分からないことがあった時にラボのメンバーの方達がご丁寧にご指導してくださったり、ミーティングやラボの日常のいたる所で盛んに議論が行われていたり、人にすごく恵まれていて、素晴らしい環境で2年間研究させていただいたなと実感しています。ミーティングではラボの方達のレベルの高い研究発表を聞くことができ、医療はこうやって発展していってるのだなというのを目の当たりにできたこともとてもいい経験になりました。所属する産業医科大学の規定により他大学での研究は2年間しか認められていないため、3月をもって石井研を離れることになりましたが、石井研での実験をまとめて論文化に取り組んでいき、石井研での2年間を形としても残せるように頑張っていこうと思います。また、研究室対抗のソフトボール大会ではみんなで集まって練習して大会に挑み、接戦の中で優勝できたことはとてもいい思い出になりました。石井研の2連覇を楽しみにしています。

このような恵まれた環境で2年間研究させてくださった石井先生、菊田先生をはじめ、研究の手法や考え方など多くのことをご指導してくださった森本先生、研究で困った時などにご指導してくださったラボの皆様、本当に2年間ありがとうございました。

-----------------------------------------

石田さん(修士課程相当)

2年間お世話になりました。石井先生、菊田先生をはじめ、ご指導いただいた先生方や先輩方に心より感謝申し上げます。

入学した当初は、どのような疾患や生命現象に関心があり、どのようなテーマに取り組みたいのか、自分自身でも曖昧な部分がありました。そのような状況でしたが、先生方が真剣に向き合ってくださったことで興味深いテーマに携わる機会をいただき、有意義な研究生活を送ることが出来ました。実際に実験を進めていくと、私の技術の足りなさや経験不足ゆえに結果が出ないことも多々ありましたが、その都度、先生方や先輩方とディスカッションさせていただいたおかげで修士論文をまとめることが出来たと感じています。

ちょうど3年前に初めて石井研を見学させていただいた時、実験装置や設備が充実していてとても恵まれた環境だなという印象を受けました。入学後もその印象は変わりませんでしたが、大学院生活を送る中で、資源・資材だけでなくラボメンバーにも恵まれた環境であると感じるようになりました。石井研で研究させていただいた2年間は私にとって貴重な経験となりました。ご指導、ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。

-----------------------------------------

増田さん(修士課程相当)

2年間大変お世話になりました。石井研では、実験の計画を立てて、実験を行い、その実験を部外の人に分かりやすく伝えられるようにする、という大変貴重な経験をさせて頂きました。想像以上に大変で挫けそうになることもありましたが、ラボのみなさまから多くのアドバイスを頂きなんとか形にすることができました。本当に沢山のことを学ぶことができた大学院生活だったと感じています。

これからは石井研で学んだことを活かし、人々の医療に貢献できるように精進します。

石井先生、山下さん、ラボのみなさま、本当にありがとうございました。

-----------------------------------------

玉城くん(修士課程相当)

-----------------------------------------

↑ 修士課程終了の3人 ↑ お世話になった石井先生、菊田先生と

ライフォミクス融合研究推進グラント成果発表会と交流会

3月14日、

本年度は“計測・情報”

(文責:鈴木章生

延世大学(Young-Min Hyun Lab)との研究交流2

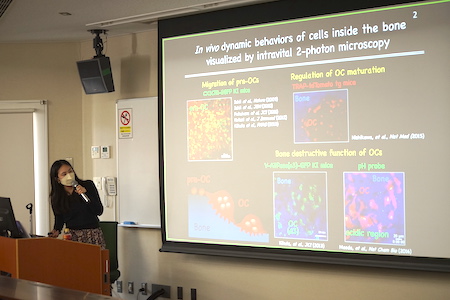

2023/2/28にJSPS二国間交流事業の一環として、延世大学Young-Min Hyun教授のラボの方々との研究交流を当教室で行いました。昨年9月にはHyun教授のラボを見学させていただきましたが、今回はラボメンバーとの研究ディスカションを中心に石井研の顕微鏡システムをご紹介しました。Hyun教授だけではなく学生さんの発表もあり、ラボメンバーから質問がたくさん飛び交いました。

論文プレスリリース

マクロファージ は裏切り者!実は肺がんの味方だった

~肺胞常在性マクロファージが肺がんの増殖を促すメカニズムを解明~

当研究室所属の谷口医員、松井准教授、新谷教授、石井教授 他が肺胞マクロファージという、肺に多く常在している免疫細胞が、肺がんの環境ではアクチビンA(Activin A)というタンパク質を介して、肺がんの増殖をむしろ促進させてしまう悪循環を形成していることを初めて明らかにしました。

本研究成果は2023年1月17日(火)午後7時(日本時間)英国科学誌「Nature Communications」(オンライン)に掲載されました。

プレスリリース:https://www.med.osaka-u.ac.jp/activities/results/2023year/ishii2023-1-17

以下、谷口先生からのコメントです。

-----------------------------------------

2018年4月から約4年半、石井優先生の元で研究しておりました、呼吸器外科医の谷口です。石井優先生や松井崇浩先生、そして石井研のスタッフの方々に一からご指導賜り、お陰様で今年の1/17にNature Communicationsに学位論文を通すことが出来ました。

臨床しかしておらず、研究のけの字も知らなかった私に対して、大変丁寧に、根気強くご指導していただきましたこと、心から感謝申し上げます。

石井研での経験や学んだことを人生の糧として、今後は臨床生活にまい進していきたいと思います。また大学に戻って研究することになった際には、変わらずご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

谷口聖治

*ラボでお祝い会をしました!

生命機能研究科 中間評価論文公聴会②

2月6-10日に生命機能研究科の中間評価論文公聴会があり、最終日に当研究室の学生1人が審査を受けました。以下、コメントをいただきました。

-----------------------------------------

増田さん

先日、中間評価論文公聴会を無事に終えることができました。2年間ご指導頂きました石井先生、山下さん、そして日頃から沢山のアドバイスをして下さったラボの皆様に感謝申し上げます。

2年間という短い間でしたが、実験手技のみならず、データーのまとめ方、発表スライドの作成、そしてプレゼンに至るまで沢山のことを学ぶことができました。石井研で学んだことを今後の人生においても活かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。

生命機能研究科 中間評価論文公聴会①

2月7-10日に中間評価論文公聴会があり、1日目に当研究室の学生2人が審査を受けました。2人からコメントをいただきました。

-----------------------------------------

石田さん

2年間の集大成である中間評価論文公聴会の発表を無事に終えることが出来ました。石井先生、菊田先生をはじめ、日頃からご丁寧にご指導いただきましたラボの皆様に心より感謝申し上げます。

中間評価論文の作成では実験やデータ解析から発表練習に至るまで、壁にぶつかることの連続でした。なかでも発表準備は一筋縄ではいかず、先生方や先輩方にご助言をいただきながらスライドの構成や表現を何度も練り直しました。公聴会本番はとても緊張しましたが、他研究室の先生方から様々なご質問・ご指摘をいただき大変勉強になりました。

あっという間の2年間でしたが、振り返ってみると実験手法や研究への向き合い方など多くのことを学び、自分なりに成長することが出来たと感じています。研究を進めるにあたりご指導・ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。

-----------------------------------------

玉城くん

2月7日の中間評価論文公聴会、初の対面発表でとても緊張しました。しかし、発表前には、ラボの皆様からアドバイスを頂き、また、少しでも時間があれば先輩方が練習に付き合ってくださいました。おかげで、無事に公聴会を終えることができました。

あっという間の2年間で、最後まで至らぬ点ばかりでしたが、自分なりに向き合い、丁寧にご指導いただいたおかげで乗り切ることができました。

ご指導いただきました石井先生、菊田先生、内田先生、山下さんに深くお礼申し上げます。また、多くの面でサポートして下さったラボの皆様、本当にありがとうございました。

グリアデコード第5回領域会議

2月8日―9日に開催された学術変革領域(A)グリアデコード第5回領域会議に石井教授、粟生、宮本で参加してきました。始まってから早くも3年が経過し、他の班でも徐々に研究がまとまってきている印象でした。

他の多くの班が脳科学の研究者で構成されている中で、当班は免疫学から入っており、当初は講演の理解が追いつきませんでしたが、徐々に脳と我々の扱う他臓器の共通点や相違点が見え始め、アドバイスを頂いたり、逆にコメントをしたりすることができるようになりました。また、会を重ねるごとにメンバー同士顔馴染みになり、お互いに進捗報告ができるようになりました。やはりリモートではなく、対面で情報交換を行うことの重要性を感じます。今後コロナ禍が収束に向かい、このような対面での会議が再開されてくればと思います。

(文責:粟生)

キャンパス・アジアプログラム

1月26日から2月2日までの1週間、「キャンパス・アジアプログラム」の一環として韓国の延世大学 医学部の学生3名が短期留学に来られました。期間中は、ラボ見学から始まり、実験の見学や先生方とのディスカッション、そして、実際に生体内イメージングにも取り組んでもらいました。

また、ラボの大学院生とは毎日昼食を一緒にとり、交流しました。最初はとても緊張しましたが、研究だけではなく、様々なお話をすることができ、とても楽しい時間を過ごしました。

コロナ禍により減少していた国際交流の場ですが、今後も増えて欲しいと思います。

(文責:徳永)

生体イメージング研究会@有馬

年が明けた1月20日から21日にかけて生体イメージング研究会が有馬グランドホテルで行われました。

今回ラボからは箭原准教授が長幹骨の発生についての研究を発表しました。

例年にも増してディスカッションが盛り上がり、良い会となりました。

年末の大掃除

12/26(月)朝から研究報告会を行った後、お昼から恒例の大掃除を行いました。今年1年間たくさん実験してmessyになった実験室が整理され、ピカピカになりました!顕微鏡のレンズをクリーニング方法も学び、クリーニングに必要な通称スティックをお箸から削りだして作成しました。

Cell Press関連学会(ベルギー)+Cambridge Immunology Seminar(イギリス)

12/12〜16の予定で、VIB conference(ベルギー・ゲント)とケンブリッジ(イギリス)にいってきました。VIB conferenceはCell Pressが協賛してベルギーで開催される国際学会で、生命科学の様々な分野がトピックになっています。今回は免疫学をテーマとして開催され、ImmunityのChief Editorも来ていましたので、研究内容をアピールしておきました。今回、招待演者が15名ほどに加えてポスター発表者など加えて、200-300名ほどの規模のミーティングでしたが、日本人(というかアジア人)は私一人でした。ただ、やはり海外でface-to-faceで学術交流をすることの重要性を改めて痛感しました。日本でもコロナ規制が緩和されてきていますので、機会があればどんどん海外に行ってほしいと思います。サイエンスも所詮は人間が行うことで、その信用度を測るものはやはり人間同士のコミュニケーションです。

.jpg)

とステラアルトア(ビール)).jpg)

↑ VIB confernceでの講演の様子 ↑ ベルギーといえば、フリット(ポテトフライ)とステラアルトア(ビール)

.jpg)

.jpg)

↑ ゲントの風景1:立派な聖堂 ↑ ゲントの風景2:運河のある美しい街です

ベルギーの後は、極寒のイギリス(ケンブリッジ)に移動して、セミナー講演をしてから帰国しました。ケンブリッジも本当に雰囲気がよい素晴らしい街です。歴史と伝統、人類の叡智がこの地に宿っていることを実感します。今回、この地で世界中から演者を招いて毎週金曜日に開催される由緒あるImmunology seminarにてトークする機会を頂きました。会場から多くのフィードバックを頂き、大変有意義でした。

.JPG)

.jpg)

(左)ケンブリッジでの講演風景,司会はGermainラボ時代の同窓生、Menna Clatworthy

(右)ケンブリッジは冬景色

ところで今回の出張はヨーロッパ内の移動が、天候不良(大雪)やクリスマス前のストライキの影響で、フライトや列車が直前にキャンセルになったり大きく遅延したりと、交通が乱れに乱れました。それでもヨーロッパ人はみな泰然自若として「まあ、ついたらいいじゃないか」という余裕で、到着が5分遅れるだけで恐縮してお詫びする日本のエアラインとは大違い。コロナでしばらく海外出張がなく、日本の分刻みでの定時性に慣れていたので、私も最初は戸惑い、若干イライラしましたが、だんだん慣れてきました。しょうがない。そもそも、人生は不確実性に溢れているもの・・・。

(文責:石井)

第7回 Neo vitaminD workshop

12/10(土)東京で開催された第7回Neo Vitamin D Workshop学術集会に参加してきました。

私自身初の学外での研究発表の場でやや不安もありましたが、思いの外リラックスして臨むことができたのは慣れ親しんだ地元東京の空気感のおかげかなと思います。

研究会はその名の通りビタミンDに関するものばかりでしたが、栄養学畑出身の私としては発表を拝聴していてどこか懐かしい気持ちになりました。

非常に残念なことに本研究会は今回で最後の開催となるようです。しかしビタミンD研究はまだまだ道半ば、今後益々発展していくはずです!

(文責:佐藤)

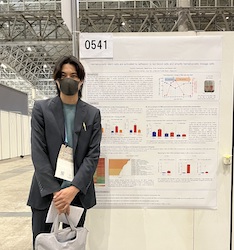

第51回日本免疫学会学術大会

12.7(水)〜12.9(金)に熊本城ホールにて行われた第51回日本免疫学会学術大会に石井教授、菊田准教授、山下研究員、宮本研究員、鎗、鈴木(章)、揚村が参加いたしました。

初めて学会にて口頭発表させていただく(しかも英語)ということで、発表が決まってから気が気でなかったですが、本当にたくさんの方のお力添えをいただき無事発表することが出来ました。

口頭発表の質疑応答など思い出しても悔しい至らなさはありましたが、とてもたくさんの方に質問をいただくことが出来、面白さが伝わったのかなとホッとしたとともに、より一層この研究を進めなければと強く感じました。

↑スペシャルゲストのくまモン ↑ 呼子のイカも堪能しました

(文責:鈴木(章))

第45回日本分子生物学会年会

2022年11月30日~12月2日、幕張メッセにて行われた日本分子生物学会年会に参加させていただきました。ポスター発表では、多くの先生方からご意見・ご質問をいただき大変有意義な時間を過ごせました。

またフロアでは様々な企業のセミナー・ワークショップからジャズライブ・お酒ブースなどの催しがあり、年に1回の”お祭り”を堪能することもできました。

来年も参加させていただけるよう、もっと研究生活を充実させていきたいと思います。

(文責:橋本)

FBSコロキウム

11月24日、生命機能研究科のFBSコロキウムにて研究発表を行いました。久しぶりのオンサイトの発表でした。自身の研究だけではなく石井研で行われた骨に関する一連の研究をまとめて紹介しましたが、これまでに様々なイメージングツールや解析法を開発しながら発展してきた石井研の骨研究の歴史を俯瞰して見たことで一層、骨研究の奥深さを再認識することができました。

(文責:山下)

アメリカリウマチ学会(ACR)に行ってきました

アメリカリウマチ学会(American College of Rheumatology: ACR)に行ってきました。久しぶりの大型国際学会でしたが、1万人ほどが現地に集まる賑わいで、完全にコロナ前に戻っていました。会場ではマスクをしている人がチラホラいることと、日本人を含むアジア人の参加が少ないのが以前と異なる点でした。やはり対面での交流に優るものはありません。来年以降はもっと日本からの参加者が戻るとよいですね。

ところで、今回の開催都市のPhiladelphiaですが、東海岸の歴史ある美しい町なのですが、残念ながらコロナのせいかホームレスが増えて治安が悪くなっていました。昔、私がNIH(Washington DC/Maryland)にいた頃に、Philadelphia Orchestraの演奏を聴きによく来ていたのですが、その頃と比べると街の雰囲気が激変していました。コロナが終わっても(アメリカではもう終わっています)インフレや燃料高など多難なようですが、景気も周期なのでいつかは必ず回復するはずなので、早く元の美しいPhiladelphiaに戻ってほしいものです。

(文責:石井)

(左:経由地のシカゴの上空,右:フィラデルフィア市役所.元はきれいな街なのですが‥)

Human Frontier Science Program (HFSP) 事務局長のDr. Pavel Kabatが当研究室を訪問されました

HFSPはフランス・ストラスブールに本部を置く、生命科学を推進する国際研究推進機関で、海外留学のためのフェローシップや海外との国際共同研究グラントの助成を行っています。HFSPは「研究は人類共通の価値であり、その発展に国境はない」という理念のもと、国際連携・国際共同研究を支援するために設立されています。私自身としましても、HFSPには、アメリカNIH留学時(2006-2008)や、帰国後の国際共同研究(2011-2013)など、研究者としてのキャリア形成上重要な節々でお世話になってきました。

HFSPは日本のリーダーシップで設立された経緯もあり、日本政府が多くの拠出金を出しているにもかかわらず、最近日本からの申請が減少傾向にあるとのことで、どうしてそうなっているのか、どうすれば回復できるのか、といった点について、HFSPトップのDr. Kabatが直々に当教室を訪問されて、忌憚ない意見交換をさせて頂きました。

有機的な国際交流は研究の要諦です。最近、特にコロナ禍以降、日本の若手研究者が海外に行きたがらない傾向がありますが、ウィズ(ポスト)コロナ時代に向けて、日本の研究者がHFSPをもっと活用して再び海外に目を向けてもらいたいと思っています。

(文責:石井)

茂呂研(阪大・理化研)との研究交流会

11月16日、大阪大学・

穏やかな雰囲気で研究の話から他愛もない話で盛り上がり、

さまざまな研究室がそれぞれ得意とする分野や技術をもとに互いに協

(文責:藤本)

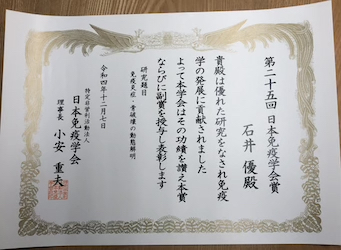

<研究評価の内容とその理由>

石井優氏は免疫内科医として間接リウマチにおける炎症性骨破壊のメカニズムに興味を持ち、骨を破壊・吸収する特殊なマクロファージである破骨細胞の研究を進める中で、従来困難であると考えられていた骨組織・骨髄腔の内部を顕微鏡システムや光学系を改良することによって生きたままの細胞を可視化することに世界にさきがけて成功した。これらを駆使した高いライブイメージング技術とその応用の数々は特記すべき成果といえる。炎症性骨破壊の場における様々なメカニズムの解明にとどまらず、様々な疾患特異的な細胞を独自技術の生体可視化系と最新の技術を駆使することによって同定し、新たな病態機序の解明に加えて関連するヒト免疫細胞の同定、しいては疾患の治療につながることが期待される。

同賞は免疫学の進歩に寄与する独創的で顕著な研究成果を発表し、なお将来の発展を期待し得る学問的に優れた研究者に対して贈られます。

2022年 生体2光子励起イメージング技術講習会

10月27、28日の二日間にわたり、生体2光子励起イメージング技術講習会を開催しました。

1日目午前中は石井教授のご挨拶から始まり、石井教授、Nikonソリューションズ様、コヒレント様、菊田准教授による多光子励起イメージングに関する顕微鏡やレーザー、生体イメージングの実際についての講義がありました。皆さん、熱心に聞いていました。

午後からは実習です。今年度は内容を一新し、生体の固定〜撮影の手技を共有するだけでなく、レンズや検出フィルターの選択を参加者の方と一緒に考えるワークショップを行いました。グループメンバーであーだこーだと言いながら、フィルターを選んでいく時間は講師としても楽しい時間でした。また、Nikonさんによる画像解析の実習も行われました。今年度からトラッキング解析の実習が加わり、こちらも好評でした。

2日目は毎年恒例、生体の固定〜撮影を石井研のメンバーの実演で学ぶ実習が行われました。骨、肝臓、皮膚をイメージングしました。

来年度も、この講習会を開催する予定です!

多光子励起顕微鏡を使った生体イメージングにご興味ある方はぜひご参加ください。

(文責:山下)

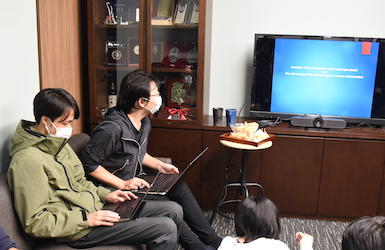

國澤研(医薬基盤研究所)との研究交流会

10月某日、医薬基盤研究所の國澤先生の教室の皆さんと研究交流会を行いました。

会場は石井教授の教授室内で、和気藹々とした雰囲気の中、真剣なディスカッションが繰り広げられました。

このような研究会の機会もかなり増えてきましたね!次回も楽しみです。

(文責:山下)

生命機能研究科ソフトボール大会 優勝!

2022/10/20、朗らかな秋晴れの中、

↑ 石井研AチームvsBチームの試合も開催されました ↑ 真剣!

結果、

↑ 優勝トロフィーが立派です。みんなおめでとう!!

優勝チームには石井先生も選手として所属されており、

(全体幹事を務めてくださった高島研の皆さん、

(文責:鈴木(雄))

学変(B) セルコミュニティ キックオフミーティング

2022/10/4に菊田准教授が領域代表を務める、学術変革(B) 「骨イメージングではじめる動的多細胞コミュニティ学 (セルコミュニティ) 」のキックオフミーティングが開催されました。

菊田 准教授による領域代表の挨拶から始まり、阪大情報研究科 瀬尾 准教授、東大社会科学研究所 加藤 准教授から各計画研究の発表がありました。

コミュニティ内の細胞間のつながりのあり方を理解することで、動的多細胞社会を理解する「細胞コミュニティ学」、今後の展開に乞うご期待ください!

(文責:山下)

延世大学(Young-Min Hyun Lab)との研究交流

2022/9/22~9/24にJSPS二国間交流事業の一環として、韓国の延世大学(Yonsei University)Young-Min Hyun教授のラボとの研究交流を行いました。当研究室からは石井教授、山下研究員、宮本研究員、鈴木(雄)、徳永が参加しました。

韓国入国後に待ち受けたPCR検査も無事全員が陰性であることを確認し、ソウル市内へ向かいました。欧米と違い、韓国では日本と同様に多くの人がマスクをしているのが印象的でした。延世大学では、Hyun教授の案内でラボや周辺施設の見学から始まり、石井教授の講演も行われ、活発なディスカッションが行われました。また、絶品のキンパ[김밥](韓国風海苔巻き)を食べながら、Hyun教授のラボメンバーともjoint discussionも行い、研究紹介をさせていただきました。

↑ Hyun教授と石井研メンバーで ↑ディスカッションも弾みます

空き時間には、Hyun教授と大学院生が鐘路区の光化門や南山タワーにご案内くださり、韓国の雰囲気をより感じることができました。このようなラボ交流の場は、初めてということでとても緊張していましたが、様々なディスカッションを行うことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。同JSPS二国間交流事業でHyun教授、そしてラボメンバーの方々が冬に石井研にお越しになられる予定です。お目にかかれることを楽しみにしております。

望月研(国立循環器病センター)とのミーティング

国立循環器病研究センター 研究所所長の望月教授とディスカッションの機会をいただき、石井教授、藤井助教、山下研究員の3名で訪問しました。

研究のディスカッションに加えて、研究所や病院の中を案内いただきました。国立循環器病研究センターは昨年に移転したばかりで、開放的で綺麗な研究環境に驚きが隠せませんでした。特別にヘリポートにも連れて行っていただき(ヘリポートが閉鎖されている時間帯です。)吹田市が一望できる景色に心が洗われました。

← 閉鎖後の国立循環器病センターのヘリポートへ!

← 閉鎖後の国立循環器病センターのヘリポートへ!

(文責:山下)

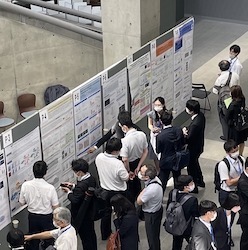

OTRI ライフォミクス統合研究部門 キックオフミーティング

9月1日、大阪大学銀杏会館にて、大阪大学先導的学際研究機構(OTRI) ライフォミクス統合研究部門のキックオフミーティング兼共同研究交流イベントが開催されました。ライフサイエンスをテーマに医学、工学を中心に様々な分野の研究室が集まり、新たな共同研究を創造しようという取り組みです。

https://otri.osaka-u.ac.jp/staff.html#ct19

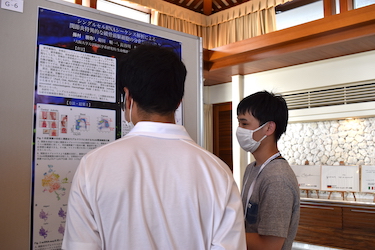

本イベントでは若手研究者によるポスターセッションも行われ、私も石井研に来て初めてのポスター発表をさせていただきました。全く分野の違う研究をされている方々に自分の研究を伝えることはこんなにも難しいことなのかと、まだまだ自分の発表技術の低さを痛感しました。この経験は次回に繋げたいと思います。

私も多くのポスター発表を見させていただきました。どれもまさに未知の世界といった感じでしたが、興味深いものばかりで、どうにかコラボレーションができないかとディスカッションにもついつい熱が入りました。

交流イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。まだまだディスカッションをしたかった、もっと時間が欲しかったというのが正直な感想です。自分では考えつかない視点の意見を頂ける異分野の方々とのコミュニケーションはとても新鮮で、良い刺激になるなと改めて感じました。この交流イベントから斬新なアイデアの素晴らしい共同研究が数多く生まれるだろうと思える非常に有意義な会でした。

(文責:佐藤)

第18回生体イメージング研究会

8月26日、大谷大学の天王寺キャンパスにて第18回生体イメージング研究会が開催されました。あべのハルカスの高層階から見える綺麗な景色をバックに大いに盛り上がる研究会となりました。

← 大谷大学天王寺キャンパスからの眺め

← 大谷大学天王寺キャンパスからの眺め

構想段階の研究についての発表も多く、これからの展開に期待しながら考えを巡らせることができ、大変興味深かったです。当ラボからは内田助教が取り組まれている、好中球をターゲットとしたイメージング技術と遺伝子解析を融合研究の結果を発表されました。

研究会ももちろんですが、顔馴染みのメンバーとも、新しいメンバーとも、他愛もない話からキャリアの話、研究の話まで語り合えたのがとても楽しく、刺激となりました。

(文責 山下)

久しぶりのアメリカ出張

7/25-28にアメリカに行ってきました。5月のロンドンに続いて、コロナ明け2回目の海外出張でした。Orthopedic Research Society(ORS)のサマースクールの講師として呼ばれ、ユタ州ソルトレークシティ郊外のSnowbirdで開催されました。日本国内ではコロナの第7波の真っ只中で渡航(というか帰国の検査)に不安はありましたが、やはり行ってよかったです。久しぶりに出会う友人との再会もあり、またやはりin personでのミーティングは良いですね。私の講演も40分の予定だったのですが、講演中からフロアから質問が飛んできて、結局1時間近くになりました。さらに講演後は、知った顔や知らない顔にたくさん囲まれて、あーだこーだと議論が尽きません。「この雰囲気いいなぁ、久しぶりだなぁ・・」、やっぱり海外のin personの会はいいですね。研究面でいろんなアイデアをもらえますし、何より楽しいです。私は研究者にならなかったら、こんなに海外の知人・友人はできなかったでしょう。サイエンスは国境や言語を超えた共通言語だと思います。サイエンスによってつながっているネットワークは本当に貴重だと改めて感じました。

ところで、アメリカではロンドンよりはまだマスクをしている人が多い印象で、私も学会中はマスクをしていたのですが、講演時や質問時、またコーヒーブレイク時などで会話するときには(日本とは逆で)必ずマスクを外すように言われます。最初は戸惑いましたが、理由はすぐにわかりました。マスク越しだと英語がわかりにくいからです。五十音で構成される日本語は母音がわかれば意味が大体通じますが、英語では子音が非常に重要です。マスクをしていると摩擦音や破擦音が聞き取りにくくなって意味が通りにくくなります。外国人がマスクを嫌う理由の一つにこういった言語の違いもありそうです。

2年以上に及ぶコロナ禍は多くの影響を与えています。特に、海外経験の少ない若手ほど、「海外行くのにお金もかかるし、危なそうだし、時差も辛いし、英語しゃべるのもおっくうだし・・」といって、海外に行きたがらない人が増えているそうですが、これは本当に大きな問題で、日本のサイエンスの国際性をさらに低下させることにつながりかねます。日本でも一刻も早くコロナの規制が撤廃されて、様々な国との交流が再開できることを切に願っています。

左:経由地のサンフランシスコ国際空港から離陸直後に取ったサンフランシスコ市街。サンフランシスコもしばらく行ってないなあ。右:学会会場。やはりこういう規模のin personの会はいいですね

左の写真の右端にみえる建物が学会会場。この付近はユタ州のロッキー山脈の端っこくらいで、荒涼とした岩山と緑が混在した美しいエリアです。ハイキングには最適です(標高3000メートル以上なので結構ハードですが)

(文責:石井)

第40回日本骨代謝学会学術集会

2022年7月22日〜7月23日、岐阜県長良川国際会議場で行われました。当教室からは、箭原、上中、山下、清水の4人が発表させていただきました。

上中は、あり方委員会シンポジウム(基礎系)「Rising Stars in Skeletal Biology」で、当教室が2022年Nature CommunicationsにPublishした論文の内容について発表する機会をいただきました。多くの先生方にご意見やご質問をいただき、今後研究を進めていく上で、大変勉強になりました。その他の演題も大変興味深く拝聴し、フロアでは他大学の先生方とディスカッションさせていただきました。オンラインではなかなか顔を合わせてご挨拶できませんが、今回はオンサイトで顔を合わせてフランクにディスカッションする場があり、とても有意義な学会でした。

(文責:上中)

第43回日本炎症・

淡路島で開催された、第43回日本炎症・

今回はハイブリッド開催でしたが、現地での参加者も多く、

来年は、当教室が主催となって、同学会を開催します。

現時点では完全オンサイトでの開催を目指して準備を進めておりま

https://

(文責 藤井)

第7回骨免疫学会

6/29-7/1に沖縄で開催された、第7回骨免疫学会に石井教授、菊田准教授、山下、宮本、鎗、揚村が参加しました。

学生さん2人はオンサイトの学会での発表は初めてとのことで緊張した様子でしたが、たくさんの方々にポスターをいていただき、活発なディスカッションができたようです。(写真 左:鎗/右:揚村)

リウマチに関わる骨免疫研究だけでなく、腫瘍免疫や骨研究の基礎研究の発表も多く、とても楽しめる内容でした。

学会の空き時間には少し海を眺めて、リフレッシュもできました。いい天気に恵まれました。

(文責 山下)

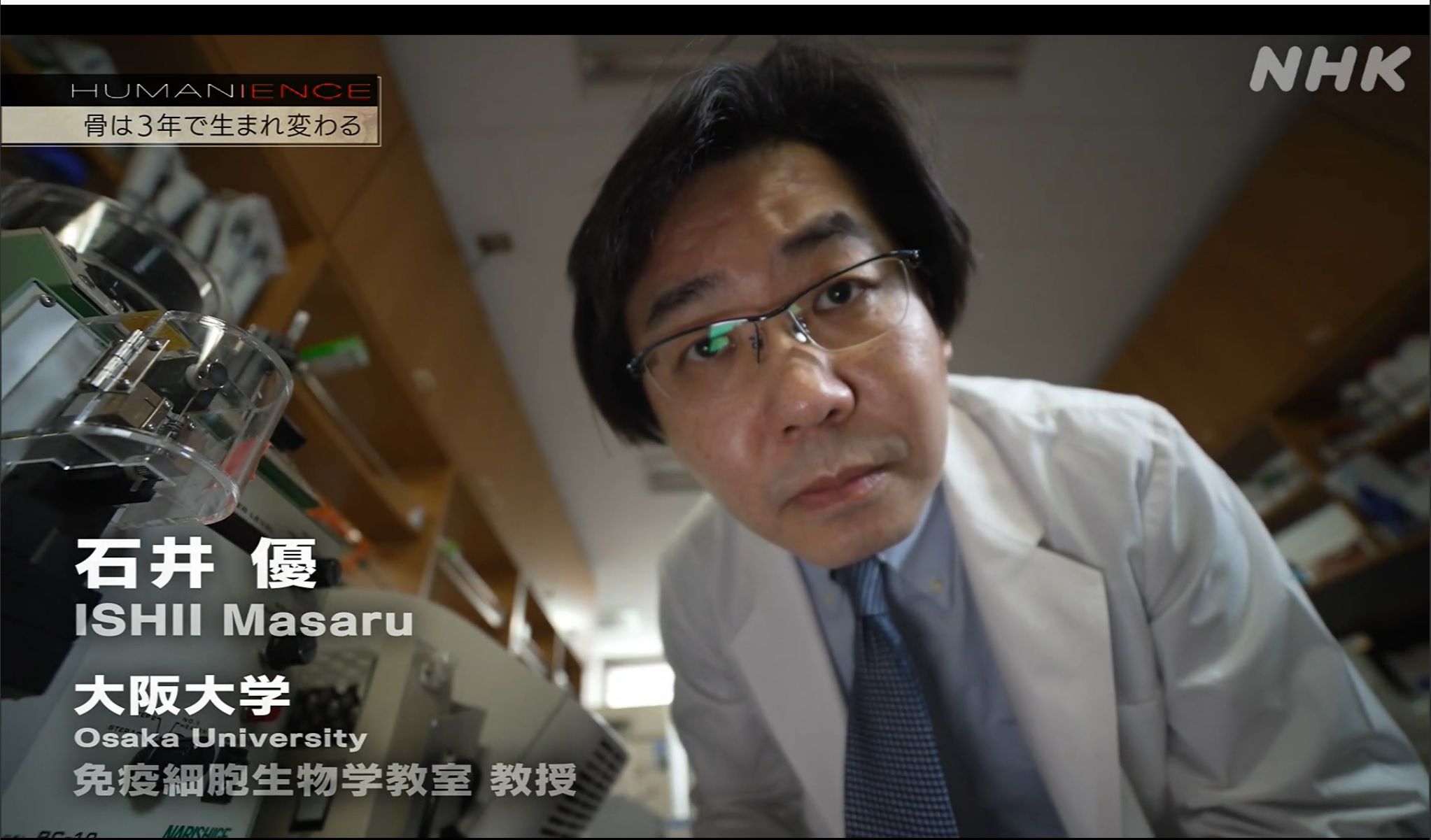

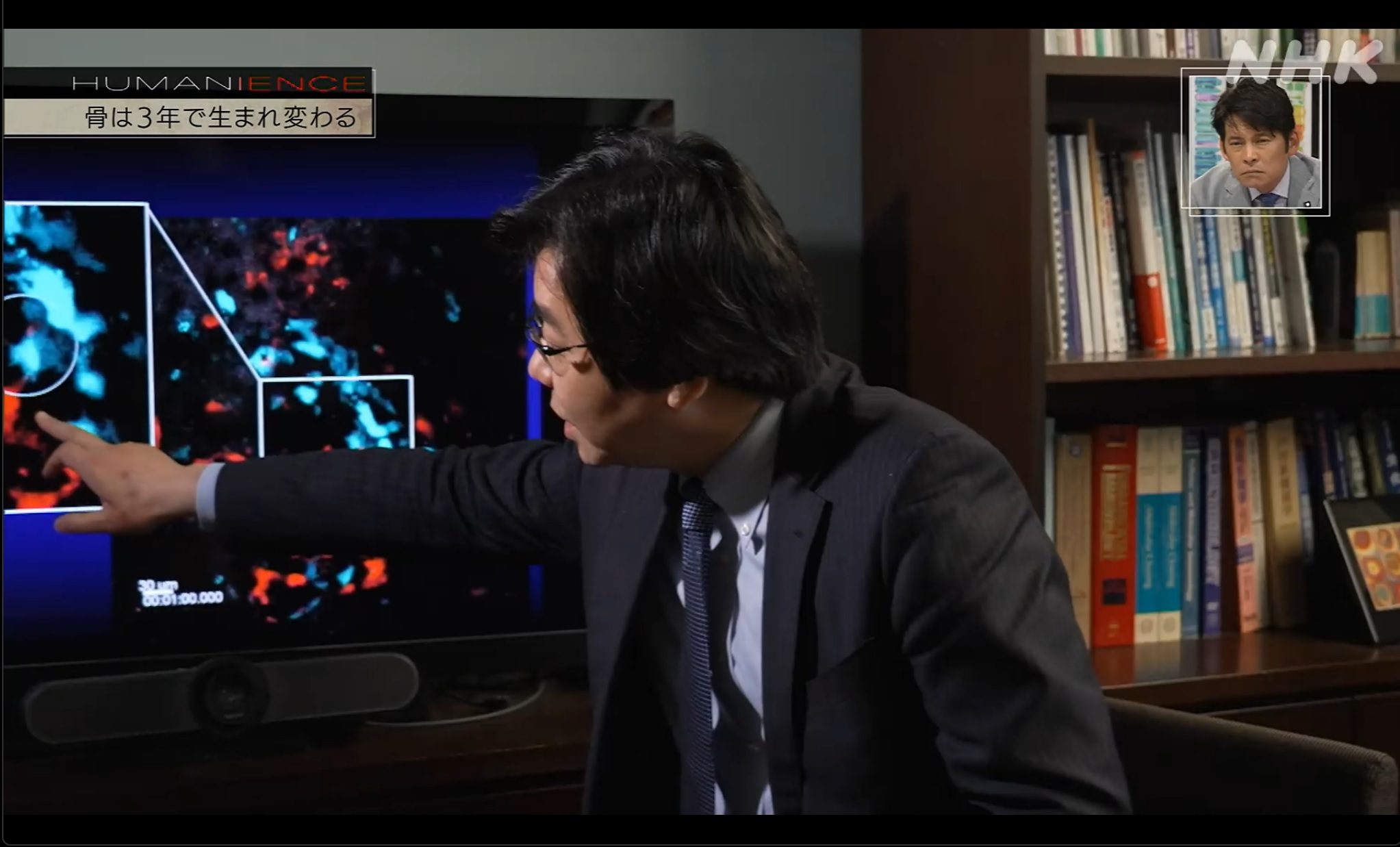

NHK BS「ヒューマニエンス40億年のたくらみ」に出演しました

2022年6月放送分のNHK BS「ヒューマニエンス40億年のたくらみ」の「“骨” 硬くてしなやかな仕事人」という特集に出演しました。これまで何度かテレビに出ましたが、スタジオ収録は初めてでした。なかなか緊張しますね。。恥ずかかったですが、うちのラボの研究も少し紹介できてよかったです。MCの織田裕二さん、かっこよかったです。

(文責 石井)

菊地研(阪大工)との合同ミーティング

2022年6月15日、pH応答性蛍光プローブを作成して頂いている工学部の菊地研との合同ミーティングが行われました。コロナ禍でできておりませんでしたので、今回久しぶりの開催です。

ミーティングは新たなプローブの開発に向け、分野の垣根を越えた活発なディスカッションが行われました。他の研究室、それも他の分野の方々とのディスカッションは私自身非常に新鮮で、とても良い刺激となりました。(菊地研の方々が話す有機合成の話はバイオの世界で生きてきた私は恥ずかしながら全く分からなかったです。)

ミーティング後は懇親会も行われ、楽しい一時を過ごしました。懇親会では共同研究の話はもちろん、普段の研究室生活の話や研究の苦労話などで盛り上がり、さらに仲を深めることができたと感じます。親睦を深めることで、今後のディスカッションもさらに活発となり、より優れた共同研究ができることだと思います。次回の合同ミーティングも楽しみにしております。

(文責:佐藤)

第1回細胞動態学研究会

5月23~24日の2日間にわたり、第1回細胞動態学研究会が行われました(会場: 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場)。現行のラボメンバーのほぼ全員のみならず、オンラインではありましたがOBの先生方もご参加くださり、多彩な顔ぶれの方々が参加する会でした。

研究会は石井先生の教授ご就任10周年記念動画と共にスタートし、終始活気のある議論と共に進行していきました。尽きない質疑応答でタイムスケジュールが後ろにどんどん押していったことは、活発な議論が行われた証拠だと思います(運営にご尽力いただいた皆様と、ポスター発表の時間が短くなってしまった皆様には大変に恐縮ですが…)。

ディナーには淡路産の食材をふんだんに用いたメニューが並び、思わず舌鼓を打ってしまいました。その後は研究から他愛ないことまでラボの皆さんと話し尽くしました。徒歩往復1時間、最寄りのコンビニで購入したカップラーメンを食べながら朝日が出るまで元気に討論する皆さんと過ごしていて、研究者にはバイタリティが必須だと実感しました。

気づけばあっという間の2日間、ラボの皆様のバックグラウンドや将来展望を知ることができる貴重な時間を過ごすことができました。最後に、ご多忙の中にも関わらず、このような素敵な会を開催・運営してくださった関係者の皆様に深く感謝いたします。

(文責 齋藤)

久しぶりの海外出張

先日(5/11-16)、2020年1月以来の約2年半ぶりに海外出張にいってきました。ロンドン大学(University College London)とIFReCの間での交流協定で、毎年交互でジョイントミーティングを行うことになっています。2019年に阪大で行われ、その後2020年にロンドンで開催される予定でしたが、コロナの影響で延び延びになり、ようやく開催されるということで行ってきました。

イギリスは完全にウィズコロナに舵を切っており、入国に際しても何の水際対策もありません。ロンドン・ヒースロー空港ではパスポートコントロールも自動化されており、以前よりもむしろスムースに入国できたくらいでした。街中では屋内・屋外に関わらず、誰一人マスクをしていません。夜のパブも大賑わい(さすがに怖くて入れませんでしたが)。コロナ禍など何事もなかったかのような、コロナ以前の平常の様子で、日本とのギャップを痛感しました。現地の人と話していても、もはやコロナの話題は出てきません。

さあ、郷に入れば郷に従え、で、私もそのスタイルを楽しもうー-と思ってもそうはいかないのが、日本帰国時の水際対策です。帰国の72時間までの、現地でのPCR検査で無症状でも陽性が確認されたら、帰国便に乗れません。そのままロンドンライフを楽しむのいいのかもしれませんが、帰国早々から大事な仕事が入っていたのでそうもいきません。自由奔放な人々に囲まれて、自分だけは律して感染対策を徹底するというのは、なかなか我慢の要るものです。。

晴れてPCR陰性を確認して帰国便に搭乗し、ロシア上空迂回ルートでの14-15時間のロングフライトを経て羽田に到着したら待ち構えるのが、日本入国時の空港検疫です。2022年5月現在、日本への入国者全員を対象に、唾液による迅速抗原検査が義務付けられています。羽田国際線ターミナルで減便によって使用していないウィング全体が検疫センターのようになっていて、書類をもってグルグルと歩きまわされます。ただ、さすがは日本という几帳面さとよくオーガナイズされた動線でした。それでも、2時間弱ほどかかりましたが、もしこういった周到なシステムの構築が苦手なアメリカなどで同じことをやろうとしたら半日以上かかるでしょうね。

――

イギリスでもコロナは完全に終息した訳ではありません。感染者も一定数出ていますし、以前より割合は低いが重症者もいて、日本と似たような状況だと思います。それでも、どうしてこれだけ規制撤廃に振り切れるのか。イギリス人と話をしていると、「ワクチンも治療薬も、もう人類はやることはやり切った。これ以上ダラダラとしていても仕方ない」という割り切った印象を感じます。リスクを取った上で、日常生活を戻し、社会を、経済を回していかないと立ち行かない、国家・人類の危機は別にコロナだけではない、という欧米らしい合理主義が表れていると思いました。(文責 石井)

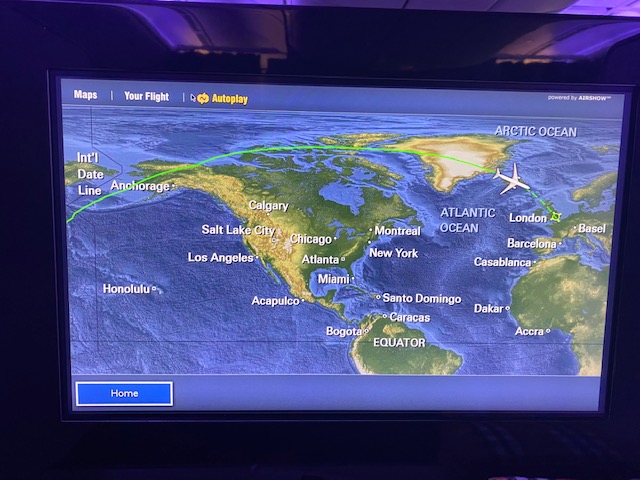

ヨーロッパが遠い。。イギリスに行くのにカナダや北極圏を回っていく。。

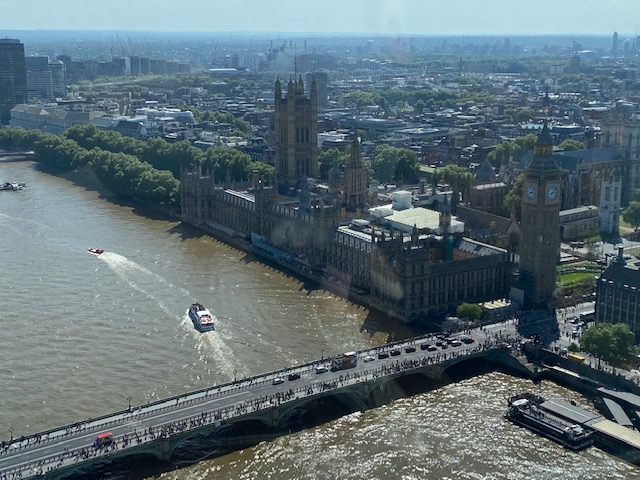

Big Benと国会議事堂

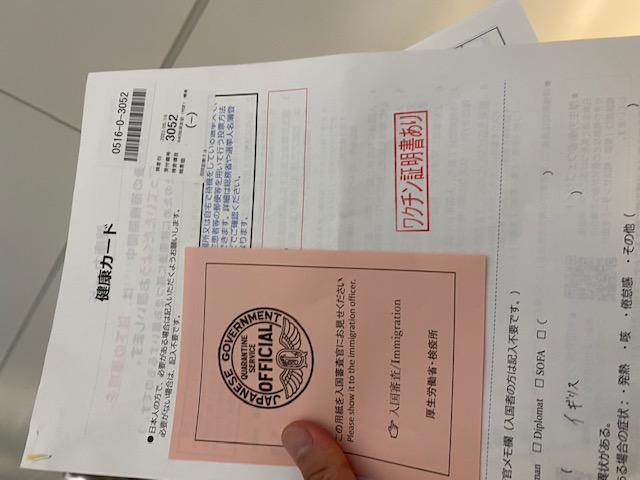

帰国時の抗原検査陰性確認で、晴れて日本入国~

Serendipity Workshop 2022

2022年5月14日に中央大学で開催されたSerendipity Workshop 2022に参加し、口頭発表をする機会をいただきました。例年はハワイで開催されるSerendipity Symposium で行われるworkshopなのですが、コロナの影響でSymposiumとは別に日本での開催となりました。

世情が収まり、ハワイに行けたらと思うと残念でしたが、ハエでの腫瘍研究や、電場で細胞の位置を制御する研究などなど、、、普段交わらないは異分野の発表を聞く機会に恵まれ、また研究者コミュニティーも増やすことができて充実の1日となりました。

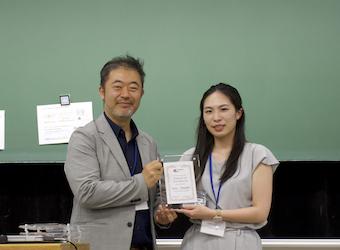

ありがたいことに参加者の投票で決定するBest Presenter Awardにも選出いただきました!異分野の先生方に話を聞いていただき、評価していただけるのは嬉しいものですね。

追記:Serendipity Symposium/Workshopでも写真を載せていただきました。

http://www.serendipitylab.org/events.html

(文責 山下)

学振DC採択

2022年度の学振DCに生命機能研究科の学生2名が採用されました。

---DC1 揚村---------------------------------------------------------------

この度、2022年度日本学術振興会特別研究員(DC1)に採用されましたことをご報告いたします。研究課題は、「関節炎における“悪玉”破骨細胞の病態生理の解明」です。申請書を作製するにあたり、ご指導ご助言いただきました皆様方に心より感謝申し上げます。特に、石井先生、菊田先生、山下さん、宮本さんには多大なるご尽力を賜り深く感謝いたします。

私は破骨細胞を扱い始めて約1年とまだまだ未熟ではありますが、前任者である長谷川先生が大変興味深い細胞(AtoM: arthritis-associated osteoclastogenic macrophage)を発見されたことが自身の研究課題に深くつながっており、これからもAtoM関連研究を盛り上げていきたい所存です。破骨細胞に関しては長年研究されていますが、”分かってそうで分からない”ことが多く存在しているように感じます。近年の技術進歩も相まって、破骨細胞についてさらなる解析が為されることで、定常状態や炎症状態における破骨細胞の新たな側面・知見が発見されるのではないでしょうか。

今年度で博士前期課程(修士相当)を終え、春から博士後期課程が始まります。特別研究員としてAtoM関連研究を盛り上げるだけでなく、自身が研究者としてのidentityを持ち、知の地平線を広げられるような研究ができるよう探究を続けたいと思います。

これからも石井研の皆様と研鑽して参りたいと存じますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。また、今年度はコロナ禍でなかなか学会等に参加できませんでしたが、来年度以降で開催される学会には是非とも参加し、自身の研究について発信すると共に新たな知見を身に付けたいです。

---DC2 鎗くん---------------------------------------------------------------

この度、日本学術振興会特別研究員(DC2)に採用いただきました。

研究の右も左も分からなかった私がここまで研究を進めることができ、そして特別研究員を採用いただけたのは、石井先生、菊田先生、西川先生、数藤先生、山下さん、宮本さんのご指導があったからこそです。心より感謝申し上げます。より一層励んでいきますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年度、私はDC1が不採用だった。採用された今、なぜ当時の自分が不採用だったのか考えると「研究に対する貪欲さ」が足りていなかったからだと思う。当時はDC1不採用となり、これまで頑張ってきた自分が否定された気がして、研究をすることが嫌になった時期があった。DC1不採用からDC2採用までの1年間、先生や先輩、友人に「なぜ研究を続けているのか」、「なぜ研究者になりたいのか」、「他の人から見て自分は研究者に向いているのか」など、多くの相談に乗ってもらった。そしてこの時に、研究者を目指している人が、研究者になった人がどれほどの覚悟を持って研究をしているのかを知った。DC1の不採用の理由として、私の実績不足はあったと思う。ただそれだけではなく、私の研究者になるという覚悟や、今の研究をより良い論文にして研究者として成長したいという貪欲さが足りていないことが申請書から分かってしまったのかもしれない。ただ漠然と頑張っているだけでは駄目だということを、DC1不採用という形で突きつけられたのだろう。最後に友人から「不採用になって研究が嫌になるくらいの覚悟なら、さっさと研究者を目指すのはやめるべき」と喝を入れられ、腹をくくった。その時から、研究に対する姿勢が大きく変わった。目標ができたことで、研究の完成形を見据えつつ、研究に打ち込めるようになった。DC2に採用され今日この日まで多くの人に応援してもらい、私は研究者を目指す1学生として成長できていると感じている。

まだ自分に足りていないものは多い。これからも研究に対する貪欲さを忘れずに、精進していきたい。

SpringX 超学校

ナレッジキャピタルのSpringX 超学校にて一般の方向けに石井教授が

『「病は気から?」~神経や様々な環境が制御する免疫機能~』という演題でご講演されました。

カラフルな会場で、楽しい雰囲気での講演となりました。

アーカイブは以下のURLからご覧になることができます。

https://kc-i.jp/activity/chogakko/immunity/

「ダメ例から学ぶ 実験レポートをうまくはやく書けるガイドブック」出版

ラボメンバーが共著で本を出版しました!

「ダメ例から学ぶ 実験レポートをうまくはやく書けるガイドブック」

堀 一成,北沢美帆,山下英里華/著

https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758108539/

はじめての実験レポートを徹底サポート!豊富な実例を示しながら,実験レポートの構成と作成のだんどりから各項目の書き方まで,わかりやすく解説します。

大学生や高校生のレポート指導に携わる先生方にもおすすめ。

学生レポートから卒業論文・修士論文まで使えるテクニックが満載です!